مع الاكتساح المتزايد للحاسوب في ظل الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم، لكافات قطاعات الحياة، بما فيها المجال الأدبي إبداعا ونقدا، بادرت حفنة من المبدعين العرب، لازالت تعد على رؤوس الأصابع، بالخوض في غمار هذا التحول، تارة:

– بالاشتغال على الواجهة النقدية تنظيرا وتطبيقا، وهي حالة، سعيد يقطين وزهور كرام وفاطمة البريكي وسيد نجم وعبير سلامة، وإبراهيم ملحم، ولبيبة الخمار، وفهيم الشبياني، وآخرين يتزايد عددهم يوما عن يوم؛

– وتارة بالجمع بين الإبداع والنقد على شاكلة ما يقوم به محمد سناجلة الذي ألف كتابا نظريا تحت عنوان «رواية الواقعية الافتراضية»، وأنتج نصوصا إبداعية، أصدر منها حتى الآن منها ثلاثة، هي: روايتي «ظلال الواحد»، و«شات»، ثم نص «صقيع»؛

– وتارة بخوض غمار تجربة الإنتاج عبر الوسيط الرقمي، على غرار ما نجد عند أحمد خالد توفيق، ومؤلفي رواية «على قد لحافك»…

– وأخيرا، عبر إبداع أعمال أدبية تُنشَرُ ورقيا، وتتخذ من الفضاء الافتراضي موضوعا لها، مع ما ينتج عن ذلك من ظهور لأساليب لغوية وأشكال فنية غير معهودة، على نحو ما أظهرت ذلك عدد من الرسائل الجامعية، بعضها نوقش وخرج إلى حيز التداول، وبعضها الآخر قيد الإنجاز.

يتيح هذا الوضع استخلاص أنَّه إزاء حادث التحاق الأدب بالتكنولوجيا، في المركز (الغرب) والهامش (العالم العربي) نتج عندنا وضعٌ فريد أهم مميزاته:

– إحجام جزء كبير من المشتغلين بالنقد والإبداع الأدبي عن الاهتمام بالسياق الجديد؛

– وجود تجارب إبداعية شبه يتيمة، لا تجد السند النقدي اللازم، وبذلك تبقى بمثابة صيحات في وادي، توازيها انشغالات نقدية نظرية تسعى لفهم الظاهرة وتحسيس القراء والنقاد العرب بهذا المستجد، مُفتقدة لجذور محلية بسبب ندرة نصوص الأدب الرقمي في الوطن العربي؛

– ازدواجية حفنة من يولون اهتماما بالظاهرة (ولا أستثني نفسي من هؤلاء)، بحيث يضعون قدما في الورق وأخرى في الرقم.

وهو وضع يعكس الحالة العامة السائدة، في المجتمعات العربية، منذ وقوع ما يسميه البعض بـ «صدمة الحداثة»، حيث اختفت وحدة نمط العيش وتجانس القيم لفائدة تشظٍّ «تتعايشُ» وتتزامنُ فيه أنماط ومستويات للحضور في العصر: إذ يتجاوز كل من التقليد، والحداثة، ما بعد حداثة، الخ.، ما يجعل كل مجتمع من مجتمعاتنا العربية عبارة عن كيان يتألف من طبقات لا تعلو الواحدة منها الأخرى، بحيثُ يُتاحُ النزول من أعلى طبقة، وهي المعاصرة، إلى الأسفل، وهي السحيقة، كما لا يُتاحُ الصعودُ بالمثل من أسفل الطبقات إلى أعلاها، على غرار ما يتم نزول درج أو صعوده… في المقابل، تتجاورُ الطبقات في امتداد أفقي بشكل يتماسُّ فيه سحيق الطبقات مع معاصرها، وأوسطها مع حديثها، الخ.

*

وميزة مؤلف زهور كرام أنه يزاوجُ بين الثقافي والأدبي، بمعنى أنه يشتغل على واجهتي الظاهرة والسياق، ويأتي ليطرح جملة أسئلة، بعضها صريحٌ والآخرُ ضمني، مع اقتراح أجوبة دونَ أن يزعم (الكتابُ نفسُه) أنَّه يأتي بالكلمة النهائية في الموضوع. أهم هذه الأسئلة:

ما هو الأدب الرقمي؟ كيف ظهر في الغرب، وكيف ظهر عندنا؟ كيف يُنظر إليه هناك وكيف يتعامل معه هنا؟ أمام حلول هذا الطارئ الجديد، هل نغمضُ عنه العينَ أم نرتاده؟ ما شرعية الحديث عنه في سياقنا؟ ما هو العمل الرقمي؟ من هو المؤلف في العمل الأدبي الرقمي؟ من هو القارئ؟ كيف نقرأ الأدب الرقمي؟، الخ.

للإجابة عن هذه الأسئلة جاء الكتاب في مقدمة وقسمين رئيسيين:

في المقدمة تمَّ عرضُ مسلمتين رئيسيتين، عليهما بُنيَتْ محاورُ الكتاب اللاحقة المتألفة من قسمين وخاتمة، وهما:

الأولى: «كلما تطور الفكر البشري، وتطورت آليات تفكيره، تغيرت أشكال تعبيره. ومن ثمة تغيرت إدراكاته للأشياء والحياة والعالم»؛

والثانية: «انتقال الحضارات من مستوى تواصلي إلى آخر (…) يولد أشكاله التعبيرية التي تعبر عن حالة الوعي بهذا الانتقال»؛

وإضافة إلى المسلمتين السابقتين نقف على مسلمة ضمنية ثالثة، تتضح بعد قراءة الكتاب، وهي أنَّه بتطور حوامل supports تسجيل الذاكرة والإبداع، تتغير أشكال التعبير، وهي مسلمة سبق أن شكلت العمود الفقري لكتاب د. سعيد يقطين: »من النص إلى النص المترابط. مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي «، ويبدو أنها تفضل الانضمام إلى أطروحة استمرار الأشكال / الأنواع الأدبية (بمعنى أنَّ فنون القول الأدبي التي يمكنُ أن تبدو عديمَة الصلة بالأشكال السابقة لها، إنما هي في الواقع استمرارٌ لتلك الأشكال) مقابل تبني أطروحة أخرى معارضة، تطرحُ أنَّه كلما ظهر حاملٌ جديد للكتابة ظهرت أنواع خطابية كليا. ومن أبرز ممثلي هذا الرأي مؤرخُ الكتاب الفرنسي الشهير روجيه شارتييه.

بعد ذلك، تنقلنا الباحثة إلى السياق العربي فتسجل ملاحظتين بارزتين:

الأولى أنَّ العرب لم يواكبوا بعد تحولات هذه القفزة الهائلة التي تشهدها تقنية تسجيل الذاكرة والإبداع في ظل الثورة الرقمية على مستوى الإبداع، إذ أن «التحول لم تتم صياغته بعد بالشكل الإنتاجي المفروض في مشهد الذهنية العربية، نظرا لافتقار هذا البعد التحولي إلى تراكم إنتاج هذه الأشكال التعبيرية، من أجل رصد التحول فيه، أصبح الآن سؤالا مستفزا لراهنية التفكير السائد». وذلك بخلاف ما عليه الوضع في الغرب، حيثُ «عملية التأليف الأدبي الرقمي تعرف انتشارا مهما في التجربتين الأمريكية، والأوروبية بفعل إيجابية الشروط التقنية والمعلوماتية للمجتمعات الأمريكية والأوروبية…».

أما الملاحظة الثانية، فهي وجود مواكبة نسبية في السياق العربي للتطورات الجارية، بفعل الثورة الرقمية، على مستوى الدراسة والبحث. هذه الملاحظة قادت المؤلفة إلى التساؤل: «هل قدرنا في المشهد العربي أننا مع كل تحول فكري صناعي معرفي – إيديولوجي معلوماتي تقني عالمي، أن نظل نعيش الحداثة تنظيرا وسعيا إلى الفهم؟ هل قدرنا أن نظل نعيش تبعات التحولات الحياتية والمفهومية التي تعرفها البلدان التي تبادر إلى الانخراط في التحول الحضاري بإيجابية مؤسساتها ومجتمعاتها ورهاناتها؟».

فخلصت المؤلفة من الملاحظتين السابقتين إلى أنَّ «تناول هذا الإنتاج الأدبي الرقمي العربي بالتحليل والمساءلة، يعد واجبا حضاريا بامتياز، من منطلق كون قراءة العمل الأدبي هي عبارة عن لحظة التفكير بأدوات المرحلة». ومن هذا الموقع، أي موقع وجوب تناول الإنتاج الأدبي الرقمي بالتحليل والمسائلة، تحدد الباحثة مكان مساهمتها باعتبارها «امتدادا لمجموعة من الدراسات والكتابات التي قام بها نقاد وناقدات عرب من أجل الانخراط في أسئلة النوع الأدبي الرقمي»، وسعيا للمشاركة « في خلق شروط موضوعية ونقدية وعلمية للتعامل مع الثقافة الرقمية من خلال بُعدها التخييلي».

*

* *

يتناول الكتاب محورين رئيسيين: الأول نظري يعرض الإبداع الرقمي في المجال الغربي، بغاية الوقوف على الإنجازات النظرية والإبداعية عند جماعة من المنشغلين بهذا الحقل، في أمريكا وفرنسا، وتحديد طبيعة الإبداع الأدبي الجديد، وتقنياته، وأجناسه، وما يترتب عن ذلك من تحول في تلقيه، حيث لم تعد القدرة على تفكيك الرموز الخطية عملية كافية لقراءة العمل الأدبي الرقمي، لأنَّ الأمر صار يقتضي شروطا أخرى، أهمها التوفر على جهاز حاسوب للقراءة، والاتصال بالشبكة أحيانا، والقدرة التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة، ما يقتضي طرح أسئلة أوسع تهم إشكالية تلقي هذا الأدب والتعامل معه في سياقنا العربي بالخصوص، حيثُ «داهمنا الأدب في حالته، مسلحا بآخر الاختراعات التكنولوجية» (وأشدد على هذه الجملة).

كما يتناول هذا القسم، إشكالية تجنيس الأدب الجديد، فيعرض بعض المحاولات الغربية، مستنتجا أنَّ الأمر مازال أبعدَ ما يكون عن إجماع النقاد، ومن ثمة فهو لازال ملازما موقعَ السؤال.

وأهمُّ ما يُلفت الانتباه في هذا الجزء هو أنه، وفي انسجام مع أطروحة استمرار الأشكال الأدبية رغم تغير الحوامل، يبدو طرحا مؤيدا لتنظيرات جورج لاندو المتعلقة بالنص التشعبي (أو المترابط) التي ترى في التجلي التقني لهذا النص تحقيقا لكبريات النظريات النقدية التي عرفها القرن العشرين مع ميخائيل باختين ورولان بارط وجاك ديريدا وجيل دولوز وميشال فوكو وجوليا كريتسيفا، وغيرهم، مثل أطرحات «تعدد الأصوات»، و«موت المؤلف»، و«التناص»، و«النص/النسيج/النظام/الشبكة»، و«القراءة باعتبارها كتابة»، و«غياب المركز»، و«النص المفتوح»، الخ.، مايحمل على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق شبه رسالة ضمنية تبعثها المؤلفة إلى النقاد العرب، مفادها أنهم غير معفيين من الخوض في قضايا الصلة الجديدة التي يربطها الأدب والتكنولوجيا. كما أنَّ هذا التأييد لتنظيرات لاندو هو ما سيسوِّغُ استثمار الباحثة لبعض مقولات وعناصر التحليل التقليدي للرواية، في القسم الثاني، التطبيقي من الكتاب، الذي أنجزت فيه تحليلا للعملين الرئيسيين لرائد الأدب الرقمي في العالم العربي محمد سناجلة، وهما رواية «شات»، ونص «صقيع»…

وانسجاما مع أطروحة بقاء الأشكال رغم تنوع الوسائط، استعملت الباحثة عناصر غير مألوفة التوظيف في التحليلات الغربية (الفرنسية على الأقل) لهذا النوع من النصوص، من قبيل الحديث عن التخييل والذات، الخ. من ذلك، مثلا، أنَّ: «الذات في شات تأتي في ارتباطها بالتجربة والممارسة. ففيما قبل، تم تدجين الذات باسم المؤسسة والجماعة والقبيلة، باسم الإيديولوجية أو الخطاب السياسي، أما الذات هنا في تجربة سناجلة فهي تتعرى من كل هذا التدجين وتأتي ضمن تجربة المكاشفة…. ونلاحظ هنا اقتحام الذات للتجربة وهذا قلص المسافة بين الكاتب والموضوع، وولّد بالتالي هذا التعالق الذاتي الموضوعي بناء وشكلا في الكتابة الذي يدفع القراءة إلى إعادة إنتاج معرفة جديدة بالنص الأدبي. فهي كتابة تدعو النقد إلى الإحساس بالذات في زمن التجربة، وليس إلى التعامل معها باعتبارها موضوعا للمعرفة».

علما بأنَّ ثمة أطروحات أخرى لا تنفي وجودَ صلات بين الأدب الرقمي ونظيره التقليدي، على مستوى الأنواع والتجربة الجمالية، ولكنها تشدد على أنَّ الأمر يتعلق بواحد من ثلاثة أمور – أو بها مُجتمعة – قد يتعذر معها اعتبار الأدبَ الرقمي استمرارا للأدب التقليدي:

– فإما أن هناك قطيعة بين ما بات يُسمى بالأدب القديم وبين الأدب الرقمي. وهذه أطروحة الناقد والمبدع الرقمي الفرنسي جان بيير بالب الذي يدعو إلى الخروج من الكتاب الورقي، بل ويمضي إلى حد القول بأنَّ الكتاب عائقا كبيرا أمام الإبداع الأدبي، وأنَّ الأدبَ بتحرره من فضاء الكتاب وانتقاله إلى الوسائط الجديدة سيعرف بدايته فقط، وهو ما يعني أنَّ كل الأدب المنشور ورقيا عانى على الدوام من جملة نقائص وثغرات جاءت التكنولوجيا الرقمية أخيرا لتضع حدا لها.

ويؤسس (جان بيير بالب دائما) طرحه هذا على البرمجة، إذ يصمم برامج معلوماتية ذات قدرة لا متناهية على توليد نصوص محكية وقصائد شعرية، من جهة، ويؤسسه، من ناحية ثانية، على قيم جمالية ظهرت في عصر ما بعد الحداثة، مثل التخلي عن نشر أفكار وقيم جمالية جماعية لفائدة أخرى تبثُّ لأناس يجتمعون في شبه قبائل وجُزيرات، بل وحتى لفائدة تفاعلي فردي مع «النص الأدبي» يجعل من قراءته-كتابته تجربة فريدة لا تتكرر عند شخصين وإن قرءا العمل الواحد…؛

– و/أو أن الأمر يتعلق بإبدال أدبي جديد (وهذه أطروحة فيليب بوطز الذي يقول بعدم كفاية الأدوات والمناهج النقدية المألوفة لمقاربة النص الجديد، لأن تعريف النص الأدبي بالمنتوج اللغوي لم يعد كافيا، لأن هذا النصَّ أصبحَ متنا سيميائيا لا تعدو اللغة مجرد أحد مكوناته، بل ويمكن في الحالات القصوى أن يغيب المكون اللغوي كليا في النص الجديد، ومن ثمة تجدُ مناهج النقد وأدواته الكلاسيكية نفسها عاجزة عن مقاربة النص الإبداعي الرقمي باعتراف متخصصين في الأدب المتعارف عليه؛

– و/أو أن الأمر يتعلق بأن الأدبَ بدخوله إلى فضاء التكنولوجيا تغيرت هويته وتبدلت ملامحهُ بحيثُ لم يعدْ هو ما كنا نعرف، «فلم يَعد الأدب هُو ما يُقرأ فحسب، بل صار أيضا ما ينتجه الإنسانُ وبرامج معلوماتية، ما يُكتبُ ويُشاهَدُ، يُبثُّ ويُتلقى ويُتناقلُ في أجهزة تكنولوجية» (ألان فيلمان). و«حيثُ بدأ الأدبُ هذه المغامرة، فالمستقبل وحده كفيل بالإجابة عن سؤال ما إذا كان سيتلاشى في التكنولوجيا أم أنه سيستقر في أشكال أخرى لا يمكن المجازفة الآن بتحديد شكلها النهائي» (جان كليمون).

وتبدو الفكرة الأخيرة مغرية بالنظر إلى أنَّ التطور الذي عرفه الأدب الرقمي في الغرب، منذ بداياته الأولى في خمسينيات القرن السابق، قد واكب التغييرات التي شهدتها صناعة الحواسيب منذ تلك الفترة إلى اليوم، وبالتالي، فهو لم يستقر على نماذجه العليا بعدُ (إن كان هذا الاستقرار سيتم في يوم من الأيام):

فقد بدأ استثمار الوسيط الجديد في الغرب، منذ وقت مبكر، إذ تعود الورشات الرقمية الأولى، على صعيد حوسبة الكتب الورقية، إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، وانكبت على النصوص الدينية بالأساس (القرآن والإنجيل)، وظهرت النصوص الإبداعية الرقمية الأولى في مستهل الخمسينيات (1952) بأمريكا لأغراض علمية، وتمَّ إنتاجها بالحاسوب لإثبات قدرة الآلة على امتلاك ذكاء اصطناعي، حيث قام حاسوب في حجم بناية بإنتاج قصيدة حب على امتداد سنة كاملة، ثم ظهرت نصوص أخرى في نهاية خمسينيات القرن نفسه (1959) بالتزامن تقريبا في ألمانيا وأمريكا وكندا، لأغراض أدبية صرفة. ومنذ ذلك الوقت والنصوص الأدبية الرقمية تتطور وتتغير تبعا للتحولات التي يشهدها قطاع صناعة الحواسيب، والتطورات التي تجتازها شبكة الأنترنت:

– فالأعمال الأدبية الرقمية الأولى التي ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي، اعتمدت التوليد،

– التي تلتها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، اعتمدت التوليفَ والبرمجة والتجهيزات les installations، وذلك بموازاة مع انطلاق عملية تهجير الأعمال الورقية، إن جاز التعبير، من الرفوف المادية إلى الرفوف الافتراضية، وما ترتب عن ذلك من إنشاءٍ لبنوك من النصوص، وفتحِ آفاقٍ غير معهودة للقراءة الموضوعاتية والإحصائيات المعجمية بالخصوص.

– وعندما تمّ تجهيز الحواسيب بالشاشة في ثمانينيات القرن الماضي، ظهرت النصوص المتحركة والنصوصُ متعددة الوسائط، كما صدرت أول رواية تشعبية (ترابطية)، وهذا النوع من النصوص يستحيل طباعته ورقيا.

– في غضون ذلك، تم ارتياد النصوص المولَّدة بالحاسوب، عبر البرمجة، حيثُ لم تعد عملية إنتاج الأدب حصرا على الإنسان، بل صارت الآلة هي الأخرى تنتج نصوصا ليس في سائر أجناس الأدب المعروفة فحسب، بل وكذلك في مجال الفكر والنقد الأدبي، وفي سائر أنواع الخطاب، بما فيها النقد والدين والفلسفة، كما ظهرت النصوص التي تتخذ من الشاشة فضاء فرجويا لها، حيث صارت الكلمات تظهر وتختفي، تتولد وتتلاشى، تمتلك حرية التحرك في جميع الاتجاهات…

– ومع ظهور شبكة الأنترنت، ظهرت الكتابات الجماعية ورواية البريد الإلكتروني،

– وبظهور الويب الثاني، وما أتاحه من إمكانيات هائلة للتدوين، ومواقع التواصل الاجتماعي، وسكريبت الويكي، عرف إنتاجُ أجناس تقليدية، مثل اليوميات الحميمية، فورانا غيرَ مسبوق، كما شهد انتشارُ الصيغ الرقمية للأعمال المطبوعة ورقيا، في سائر مناحي الأدب والفكر، فورانا، لم يتردد معه البعض في نعت المسألة بظاهرة «تتفيه الأدب»، بمعنى أن فن القول صار شيئا تافها، حيثُ لا يوازي عملية النشر الغزير للأعمال الأدبية مناقشة لمواضيعها وأشكالها الفنية، وفي المقابل تستند عملية هذا الفوران النشري لاستيهامات متعلقة بالتأليف والمؤلف والكتاب عامة. بيد أن ما يُنعتُ هنا بتتفيه الكتاب، يمكنُ النظر إليه من زاويتين:

الأولى أنَّ العمل الأدبي لم يعد يدخل ضمن الممتلكات النفيسة وهو الوضع الذي حضي به على امتداد تاريخ الأدب. فمن قبل، لم يكن من الممكن الحصولُ على أعمال أدبية إلا بالذهاب إلى المكتبة أو بالاستعارة أو بالاقتناء، وهو ما كان يكلف مجهودا بدنيا وماديا. مقابل ذلك، صار العمل الأدبي اليومَ شبه ملك مشاع، حيث يمكن للمرء، في جلسة واحدة أمام حاسوب متصل بالشبكة، أن يُنزِّلَ ما تقتضي قراءته صرف عقود من الزمن، الخ.:

الثانية أنَّ هذه الوفرة غير المسبوقة في تاريخ الأدب للأعمال الإبداعية قد تقتضي إعادة النظر في مسالة القراءة: هل نظل نقرأ النصوص كما قرأناها على الدوام أم نطالعها على نحو آخر؟ أيلازم النقد الأدبي نفس القضايا والأدوات والمناهج المعمول بها في مقاربة الأعمال الأدبية أم يُجدد نفسه للتناغم مع مستجدات الوضع الجديد؟…

بخلاف ما سبق، خلال تحليل نص «صقيع»، وبالموازاة مع استثمار عناصر مألوفة في تحليل النصوص الورقية، من قبيل قول المؤلفة بأن « صقيع تطرح مسألة التجنيس في مستويين: «أحدهما رقمي يؤشر على مبدأ التحول الذي يعرفه النص التخييلي مع اعتماد لحظة إبداعية مغايرة للمألوف، والآخر سردي- نقدي يُعدّ استمرارا للنقاش السائد راهنا، حول النصوص المطبوعة ورقيا والتي تطرح بقوة تحولات بناء الجنس الروائي»… أقول: بالموازاة مع ذلك الاستثمار، يُقر تحليل العمل نفسه بوجود «إشكالية حقيقية في تجنيس هذا العمل الأدبي (…) إذ «تأتي ومعها خرق للميثاق الروائي المألوف والمتعاقد عليه ضمن تجربة التراكم الروائي من جهة، وحسب التنظير الروائي من جهة ثانية…». كما يقرُّ التحليلُ نفسُه بأنَّ « صقيع تأتي مثل الحلم الذي ينفلت منه الحدث مع زمن الصحو»، كما «بانفتاح التجربة على تعددية التأشيرات الأجناسية»، هذا الانفتاحُ هو من صميم نوعية التجربة التي إما أنها تعد تجربة أولى من نوعها، أو أنها تجربة لا تخرج عن نظام الكتابة السائدة، غير أنها تدشن خرقها لميثاق القراءة السائد».

أخيرا، ينتهي الكتاب إلى مجموعة من الخلاصات الهامة، منها:

– أنَّ «الانخراط في الأدب الرقمي مطلب حضاري في المقام الأول، وليس نزوة أو موضة عابرة»؛

– أنَّ تردد مجموعة من الكتاب والنقاد في التعامل مع الأدب الرقمي والتواصل معه، هو انعكاسٌ لوضعية الثقافة التكنولوجية في السياق العربي، ومستوى الانشغال الذهني والفكري بها.

– أنَّ «تراكم النصوص الرقمية في التربة العربية هو المدخل العملي لتفتيت حالة التردد، فضلا عن مساهمته في إدخال القارئ العربي إلى هذا العالم العجيب والمدهش والغريب والجديد».

– أن الأدب الرقمي هو مفهوم عام يشمل سائر التعبيرات الأدبية المرقمنة، فيما المترابط مفهوم يُشير إلى الحالة الأجناسية لهذا الأدب، والتفاعلي إجراء رقمي لتحقيق رقمنة النص.

– أن ما ورد في الكتاب هو تأويلات، تستخلص الباحث دائما، لدلالات مفاهيم قابلة للتحول وفق مستجدات تجربة النصوص.

بما سبق، يكونُ الكتاب مساهمة فريدة، تستحق التقدير والثناء لاعتبارات عديدة، أقلها اعتبارين:

– تحسيس المشتغلين بالمجال الأدبي في العالم العربي إبداعا ونقدا بأهمية وخطورة الطارئ الجديد؛

– حرص المؤلفة على عدم صدم هؤلاء المشتغلين واستفزازهم، ما قد يجعلهم يتمادون في استسهال أهمية هذا «الطارئ» الجديد، وذلك بسيرها في ثلاثة خطوط متوازية:

أ) البقاء على صلة بالميراث النقدي والإبداعي والورقي؛

ب) الانخراط في المستجد الرقمي الإبداعي والنقدي أيضا؛

ج) ثم مساءلة الوضع الثقافي العربي العام انطلاقا من مستجدات العلاقة بين الأدب والتكنولوجيا.

وبذلك فهو كتاب جدير بالقراءة والاحتفاء.

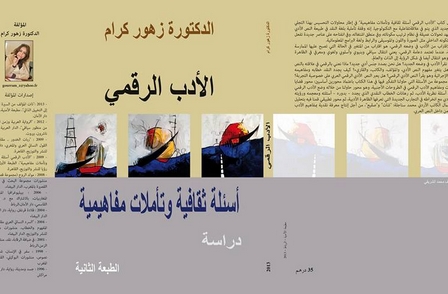

محمد أسليم: الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية. قراءة في كتا ب د زهور كرام، (باللعنوان نفسه: الأدب الرقمي. أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، ورقة ألقيت خلال اللقاء المنظم بمناسبة صدور الطبعة الثانية من الكتاب، بالمكتبة الوسائطية التابعة لمؤسسة محمد السادس، يوم 22 فبراير 2014

——————-

مدونة الكاتب وموقعه

هوامش محجوبة مؤقتا، وسيتم إظهارها لاحقا

الصفحات

الصفحات سياسة

سياسة