كفرسوسة لأول مرة!

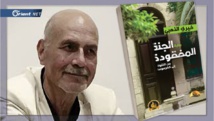

غادر خيري الذهبي دمشق لكنها لم تغادره. ظلت المكان الروائي المفضل بالنسبة لكتاباته، منذ أتحفنا في ثمانينات القرن العشرين برائعته (حسيبة) التي كانت حدثا ثقافيا بكل معنى الكلمة، كتبت عنها الكثير من المقالات والمتابعات والدراسات قبل أن تتحول على يد كاتبها إلى مسلسل تلفزيوني أخرجه الأردني عزمي مصطفى، وإلى فيلم سينمائي أخرجه الراحل ريمون بطرس.. وكلاهما لم يبلغا سحر الرواية بسبب غربة مخرجيهما عن ثقافة دمشق وخصوصيتها البيئية والاجتماعية. في روايته الصادرة عام 2021 تحت عنوان (الجنة المفقودة: من القنوات إلى كفرسوسة) تحضر دمشق مرة أخرى كما في العديد من رواياته السابقة.

لا يغادر خيري الذهبي زقاق التعديل في حي القنوات الذي كتب انطلاقا منه (حسيبة) وثلاثيته الروائية الشهيرة (التحولات). لا يغادر هذا الزقاق في ذاكرته وفي وجدانه إلا لكي يقودنا إليه مرة أخرى قبل أن يمضى بنا في رحلة سياحية مذهلة بين أحياء الشام وحواريها. هاهنا يخرج بنا من حي القنوات إلى الحي / القرية: كفرسوسة. تلك القرية الملاصقة لدمشق، والتي تبدو أقرب إلى مركز المدينة من كثير من الأحياء الأخرى التابعة لها إداريا وتنظيميا، لكنها مازالت – حتى عهد قريب- تعيش طقوس وأجواء القرية حتى بلباس نسائها الذي يتشابه مع لباس نساء الغوطة، ويختلف كليا عن لباس النساء الدمشقيات.

في (كفرسوسة) يكتب خيري الذهبي عن ذلك التمازج والاختلاف البديع في آن بين دمشق والقرى المحيطة بها. يكتب عن الزمان والمكان والناس وعن وحشة الطريق، يكتب عن البساتين والبيادر والأنهار الصغيرة القوية، يكتب عن الفلاحين وعن مقامات وأضرحة الأولياء، عن الخرافات والخوف، وعن الطفل الذي انتقل فجأة من بيته الذي كان في زقاق التعديل (الذي لا يدري من عدله حتى سمي كذلك) إلى البيت الذي سكنه مع أمه في كفرسوسة بعد غياب الأب. يمسك خيري الذهبي بذاكرة دمشق وقلبها.. يعيد رسم شرايينها وصماماتها وبُطيناتها. يعيد نبش حكايات حاراتها الصغيرة، ودروبها المسكونة بالقسوة والحنان، وجنانها الضائعة التي ينصب لها شباكا من الكلمات كي يستعيدها ويعيدنا إليها.

سيرة ذاتية لطفل غدا وحيداً

يكتب كل هذا بلسان طفل ما يوحي بأن هذه الرواية أشبه بسيرة ذاتية له. أسأل الأستاذ خيري وأنا غارق في القراءة كطفل سقط في أحد فروع بردى وما زال يقاوم الغرق: هل هذا العمل سيرة ذاتية؟ فيجيبني برسالة نصية قصيرة:

"نعم إنها سيرة ذاتية مشغولة بحرفة روائية، أقصد أن الأحداث حقيقية أضفت إليها صنعة حكائية لي أزيدها عمقاً، فالحكاية تبقى حكاية إن لم نعزز قوة رمزيتها، أما بخصوص العائلة فقد آثرت أن أتكلم عن نفسي فقط دون التطرق للأخوة. علاقتي مع الأم كانت حقيقية... ومع الأب إشكالية".

إذا يكتب خيري الذهبي وقد تجاوز الخامسة والسبعين من العمر سيرة ذاتية.. يجعل نفسه فيها طفلا وحيداً، لأم يتنازعها دفء الحنان وقسوة السخرية اللاذعة من اندفاع طفلها الوحيد، وفضوله الذي يأخذه في دروب المعرفة وحمى الاكتشاف المشاكس.. وأب ترك البيت غاضبا كي لا تتحول حياته الأسرية إلى سلسلة شجارات وتناقضات، ويذهب ليقيم في دار للعلم. تاركا في البيت مكتبة ضخمة تشكل على الدوام خزانا للمعرفة والتمرد وتحدي القيم السائدة في نفس الطفل.. الذي نتركه في الفصول الأخيرة من الرواية وقد بلغ الصف الخامس الابتدائي.

هذا الغياب أو التغييب للأخوة يجعل السيرة الذاتية انتقائية وربما انتقامية. وكأن الكاتب أراد أن يصور أزمة الأم والأب كما تنعكس على طفل وحيد ومتمرد.. كي لا يترك لهذه السيرة أن تسير في متاهات علاقات الإخوة وشجاراتهم وتنافرهم وتآلفهم. بهذا المعنى يعيد خيري الذهبي تشكيل سيرة عائلته كي يتعمق أيضا في رسم ملامح الطفل القلق الذي كان.. وكي يدخل في تلك الأعماق المضطربة الباحثة عن معنى لكل شيء من حوله. يعيد أيضا تشكيل سيرة عائلته كي يتفرغ لإعادة كتابة سيرة الأمكنة وحكاياتها. فكأن الصفحات لم تكن تتسع لشيء آخر غير هذا الطفل وتلك الأم.. وذاك الأب.. وتلك المدينة الأسطورية دمشق. كل تفصيل في ذاكرة شخصيات هذه الرواية يقودنا إلى دمشق.. كل ألم واضطراب.. كل درب يمتد، وكل حلم يُشتهى... وكل ملذات صغيرة كانت أم كبيرة تذوب في بيوت دمشق وقهوة دمشق وأنهار دمشق وحاراتها بكل ما تختزنه من شخصيات غرائبية طقوسية مرسومة بريشة روائي محنك، ووقائع وأحداث مُستلّة من ذاكرة روائي يعيد كتابتها ببساطة مذهلة، ورؤى تراجيدية تسوق ذلك الماضي كي يصب في نهر آلام الحاضر.

تداخل الأزمنة في شخصية الراوي

البنية الأساسية للرواية إذن هي سيرة ذاتية يرويها طفل. مؤطرة بزمان يمتد على مدى سنوات معدودة.. إذ تبدأ الرواية وبطلها صاحب ضمير المتكلم الذي لا تذكر الرواية اسمه، في الصف الثالث، وتنتهي وهو في الصف الخامس أي في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر على أبعد تقدير.الغريب أن الرواية لا تتمحور حول مغامرات الطفولة، ومحاولة اكتشاف المدينة وأماكن اللهو والتنزه والمغامرة فيها وحسب.. وهي بالمناسبة عادة دمشقية ظلت تتوارثها الأجيال، بل تقفز خارج أسوار الطفولة لتتحدث عن الأمكنة، فترسم ملامحها، وترصد ما تغير من ملامحها.. فيصبح للرواية راويان:

- الراوي الطفل الذي يعيش الوقائع ويسردها

- الراوي العجوز الذي يستكمل سيرة المكان، وينبش معاني تبدل الأزمنة والعهود ليربط بمآلاته التي انتهى إليها سواء على أرض الواقع أو في الذاكرة.

ولهذا يمتد الزمن الروائي إلى سنوات أبعد من ذاكرة الطفولة، وأبعد من الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث هذه السيرة الذاتية، فيقفز تارة إلى زمن دراسة المؤلف في القاهرة في ستينيات أو سبعينيات القرن العشرين، وأخرى إلى زمن الثورة الحالي ولو بإشارات دلالية خاطفة حين يقول متابعا سيرة الدب السوري بأنه انقرض ولم يظهر له أثر مجددا إلا في سنوات الثورة الأولى في القلمون.

وامتداد الزمن الروائي لا علاقة له بذاكرة الكاتب وحسب، بل بذاكرة من يستعين بهم ليستكمل ما يريد أن يقوله عن دمشق ومجتمعها وأهلها ومسراتها وأحزانها وشهامتها ونبلها، ولهذا فهو سيستعين بذاكرة الجد، أغنى الشخصيات الروائية في العمل ككل، كي يستعيد قصة بطولة متوارثة من أحداث الفتنة الطائفية في دمشق عام 1860 أي قبل أكثر من ثمانين عاما من ولادة الكاتب، كما سيستعين بذاكرة خاله المتصوف الطيب كي يحدثه عما حاق بمطار المزة من قصف ونيران حين كان مطارا عسكريا في نهايات الحرب العالمية الثانية.

ويمتد الزمن الروائي عبر نوافذ القراءة الملهمة، وصفحات الكتب التي يلجأ إليها الطفل في مكتبة الأب الغائب، كي يبحث عن تفسير لغوي، أو عن فهم جديد لقصص متداولة وخبرات متوارثة، كما حين يحدثنا عن مهارات فلاحي غوطة دمشق وتاريخهم المدهش في فنون هندسة أراضيهم وسقايتها وتوزيع الماء فيها، ثم تنشيط تربتها عبر جمع بقايا الفواكه والخضراوات الملقاة في مزابل دمشق وتسميد الأراضي بها بطريقة هندسية مدروسة، مستندا في فهم ذلك إلى كتاب من مكتبة أبيه كما يذكر ص (143).

أسواق دمشق وشخصياتها الشعبية

إن كل تلك الأزمنة.. مضافا إليها مشاهدات طفل كان يبحث عن اكتشاف العالم من حوله، تشكل نسيجا فسيفسائياً فريدا لرسم صورة دمشق. صورة الجنة المفقودة كما بدت في عيني طفل لأول مرة، وكما تبدو حين يعيد المؤلف استعادتها وقد أضاف إليها غبار الحنين والسنين.. ولوعة الفقد، والإحساس التراجيدي بالخسارة، والتشبث المذهل بجعل كل ما في هذه التراجيديا، لوحة من لوحات خلود دمشق في ذاكرة الأدب وفي وجدان أبنائها ومن صارعوا تقلبات أهلها، وغرائب طباعهم وقناعاتهم بحلوها ومرها.

تشحن رواية (الجنة المفقودة) قارئها إن كان دمشقيا توارث كل التفاصيل والخطى والدروب، بشحنة من الحنين المؤلم، لكن الألم هنا يوقظ الذاكرة لا يخدرها، وينعش الآمال لا يخذلها، فما أعظم هذه المدينة التي تلهم أبناءها مثل هذا الأدب الرفيع، بعد كل هذا الدمار، وبعد كل هذا التهجير، وبعد كل هذا التشتت في أصقاع الأرض.

إن صورة دمشق التي تتجاوز التفاصيل المبهجة / المؤلمة، لاستذكار الأمكنة، ورسم ملامحها الدارسة المملوءة بالهناء والشقاء معاً وبعبق الزمان ورائحته وظلال، لا تكتمل دون الوقوف عند الشخصيات الرائعة التي يلتقطها خيري الذهبي من ذاكرة دمشق الشعبية ويعيد إنتاجها من خلال عيني طفل متمرد، عرف مهنة الشاوي وسمع حكايات ثرائه وفقره، ورأى كيف يموت عبدالله الفوال صبيحة أول انقلاب عسكري سوري، ولاحق أبا الخير الفرّان وهو في طريقه من فرن الكلاوي حيث يعمل إلى خمارة سركيس الأشقر في نزلة زقاق رامي، ثم سمع حكايات جنيّاته وجنونه (مطرح ما القرد ضيع ابنه) إلى المغنى الأعمى عبد الدائم الذي يغيب ويحضر.. ويغني ويصمت ليلوّن عالم السوق بنشوة الطرب وسجالات إباحته وتحريمه. صورة دمشق هذه مضاف إليها الحكواتي والكراكوزاتي ومن يبحثون عن جذورهم - عبثا - في حكاياته وهم يظنون أنهم يصنعون مستقبلا مختلفا.. تبدو مدينة طافحة بالنماذج والتقلبات والرؤي.. مدينة تثقلها المعرفة المتمردة، وترتاح للحكايات المطمئنة، ويهجر فيها الرجال المتمردون زوجاتهم وبيوتهم كي يبحثوا عن أفق جديد.. قبل أن يكتشفوا أنه لا يقل هزيمة عن الأفق والأطر التي حاولوا كسرها.

من الغزال الهارب إلى الدب المُقيّد

لكن كل هذه الصورة الغنية الأبعاد تبدو مجرد تفاصيل، إذا ما قورنت بصورة دمشق الأعمق والأكثر إثارة للدهشة التي يختزلها المؤلف في مشهدي: الغزال الهارب، والدب السوري الأسير.

هاهنا يرتقي خيري الذهبي ليقدم لنا معادلا رمزيا مدهشا.. وليصوغ رؤى لا تصدر عن عقل واع لروائي مثقف ومتمرس فقط، بل تحمل في طياتها لحظات إلهام يتوهج فيها الكاتب. لحظة تمتح في جمالياتها وعمقها من اللاوعي المكتنز الذي غدا مع كل هذا التراكم كالخمر المعتق مليئا بمعادلات قصية تنبثق بألق كي تعيد تشكيل كل التصورات القديمة. فتولد صورة دمشق التواقة للحرية، كما رآها خيري الطفل، في الغزال الشارد الذي كان يرعى في حديقة أحد بيوت حي الحلبوني الدمشقي، وعندما اكتشف هو وصديقه وأهل الحي وجوده هنا وحاولوا إمساكه.. بدا المشهد كالتالي:

" ما إن اقترب منه الناس مع الحبال، حتى قفز قفزة عالية أخرجته من السور، وبدأ يعدو في شوارع الحلبوني دون أي هدى، ركض وركض حتى اختفى. قال بعض الناس إنهم أمسكوه في السبع بحرات، وبعضهم قال: إنه وصل إلى الضمير، وآخرون زعموا أنهم باعوه لمقتني الغزلان في الخليج، ولكن الحقيقة تبقى أن ذَكَر الغزال هذا كان من أجمل ما شاهدته في مدينة دمشق طوال حياتي.. كان من آخر لمحات جمال الشام الذي اختفى مرة وإلى الأبد. كانت مشاهدته وهو يعدو في شوارع الشام من أواخر المرات التي شاهدت فيها الحرية تركض بكامل أناقتها وجمالها في شوارع مدينتي، عاصمة بلادي" ص (134).

أما الدب الذي شاهده بطل الرواية طفلا، مرة في خيمة العيد في حي القنوات، وشاباً في حديقة الحيوان في القاهرة، حين ذهب ليكمل دراسته الجامعية هناك، وكان يعرّف في الحديقة باسم (الدب السوري) ورفض صديقه المصري أن يطعمه بحجة أنه انفصالي.. فقد اختزل فيه خيري الذهبي صورة الجنة المفقودة في دمشق وفي سورية كلها بالقول:

" كان الدب الذي رأيته في حديقة الحيوان مختلفاً تماماً عن الدب الذي رأيته في القنوات منذ سنوات طويلة، فكأن هذا الدب الذي كان شرسا قد روّض، وحبس في القفص وجوّع حتى الإنهاك والذل، نظرت إلى ذلك الدب الذي سموه بالسوري، كيف كان برياً حراً، ومن ثم ساقوا عليه السلاسل وبعدها الأقفاص، ثم رحلوه إلى مصر ليوسم بالانفصالي، وبعدها سينقرض تماما في سورية، ولن يظهر له أثر مجدداً إلا في سنوات الثورة الأولى في القلمون، حيث لم يعد لسلطة الإنسان أثر على الطبيعة" ص (211).

سيرة ذات أم مدينة؟

في (الجنة المفقودة من القنوات إلى بساتين كفرسوسة) يبدع خيري الذهبي أحد أجمل الأعمال الروائية عن دمشق. لا يعرف القارئ أيها كان ذريعة للكتابة عن الآخر.. فهل كتب خيري الذهبي بعضا من سيرته الذاتية كي يستعيد سيرة دمشق أم العكس؟بتصوري تبدو هذه السيرة الذاتية الانتقائية، ذريعة لإعادة كتابة سيرة المدينة انطلاقا من الرحلة بين حي القنوات وكفرسوسة التي تبدو بطلا من أبطال الرواية.. وأعتقد أنها المرة الأولى في الروايات التي تناولت دمشق، فأعطت لهذا المكان الأثير، الملتصق بدمشق والمنفصل عنها معنى ووجودا أدبياً، ولعل قارئاً مثلي عرف كفرسوسة وتاه في بساتينها وعبقها الريفي في ثمانينيات القرن العشرين حين انتقل بيت جدتي لأمي إليها من حي العيبة (العقيبة)، يمكن أن يدرك قيمة ما أبدعه الكاتب من جماليات في وصفه واختزال روحه.

يبدع خيري الذهبي بعمق وبساطة الصعب الممتنع. فأحيانا يكون الصعب أيضا بسيطا إذا حيك بأيدٍ ماهرة.. ويكون ممتنعا ببساطته وصعوبته في آن. فهذا التدفق التراجيدي الذي يربط إحساس الفقدان ماضيا وحاضرا وربما مستقبلا.. لا يبدو مجرد حكاية، ولا حتى حبكة روائية لحكاية.. إنها اختزال لعالم ربما لن نعيش لنراه ثانية، لكننا نستطيع أن نراه ونعيشه ونهيم في طرقاته ودروبه إذا تمكن كاتب مشبع بآلام سنوات التشرد والحنين أن يجد متسعا من الوقت والذاكرة كي يكتبه ويعيد تشكيله من جديد ثم يقول لنا في السطور الأخيرة وهو يطل طفلا من مئذنة العروس في الأموي في مشهد سينمائي بديع هاربا من عقاب الشيخ بهجت، فيعبر الأزمنة ليروي مأساة جيل عاشق لدمشق وشعب مشرد دونها:

" لم أكن أعلم أن من بنوا الجنة ستتمرغ أنوفهم في تراب بلادهم وسيرحلون بعيدا جدا، لم أكن أعلم أن أهل الشام سيلقون بجمر حبهم في بحيرات حزنهم ويسكتون، لم أكن أعلم أن الشام أم الجمال، وجنة الله على الأرض، ستغدو صحراء للقلوب، بعد أن كانت كعبة للعشاق ولذوي القلوب الكسيرة، لم أكن أعلم أن الفسيفساء الخضراء أمامي سيأتي يوم عليها وتتحول للون الأحمر القاني، وسيقطر الدم تحت نسر الأموي الجاثم أبدا هاهنا.. لم أكن أعلم شيئاً ولم أكن أفقه شيئاً" ص (247)

-----------

اورينت نت

الصفحات

الصفحات سياسة

سياسة